研究所によるクリーニング品質管理

1907年。白洋舍の創業者、五十嵐健治は、自ら、台所兼用の狭い洗い場を研究室として、日本で初めて、ドライクリーニングの開発に成功しました。

昭和初期、洗濯に対する社会の認識が軽視されがちな中、「洗濯をひとつの学問につくりあげたい」という創業者の願いから、1934年に研究所が設置されました。

設立当初、洗濯薬剤の製造や基礎研究からはじまった研究所は、現在、長年蓄積された基礎研究を踏まえながら、実際のクリーニングの現場を想定した応用研究が中心となっています。

洗濯科学研究所の業務

研究所の業務は、大きく分けて3つあります。

| ① | 研究開発業務 |

| ② | 品質管理業務 |

| ③ | 苦情・事故品 原因調査業務 |

上記以外にも、外部講師、外部委員会参画、メディア取材協力などの他、イタリア・ミラノで開かれた「グローバル・ベスト・プラクティス・アワード 2018」において「サステナビリティ大賞」受賞のきっかけとなった取り組みの一つ、自主基準における工場排水分析を行っています。

IRニュース(2018/10/25)

クリーニングの品質管理

1洗浄力

2024/07/22公開のコラムにある、工業洗濯と家庭洗濯の違いを示すデータや汚染布(特定の汚れを均一に付着させた布)の画像は、研究所の実験結果です。

日本国内で入手可能な湿式人工汚染布の他、海外の汚染布を用いて、洗浄力を測定しています。しかし、汚染布の評価のみでは、洗浄力の全容を知ることができないため、洗浄前後のユニフォームの解析や、洗濯水の水質分析、ユーザー様の声を営業からヒアリングするなどし、多角的視野で洗浄力の最適化を行っています。

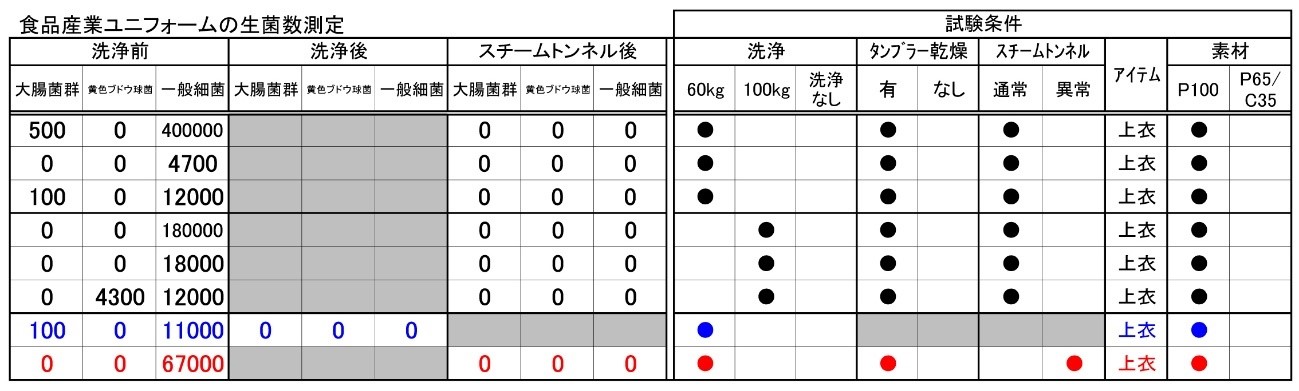

2衛生管理

クリーニングは、生活衛生業です。洗濯科学研究所では、過去に、洗濯物の細菌汚染や、すすぎ回数における生菌数変化などを基礎研究し、洗濯物の衛生管理に寄与してきました。

現在は、環境または食品微生物学を履修した研究員により、洗濯物の細菌汚染リスク予測を行っています。また、食品衛生管理業者とともに、定期的に食品白衣やクリーニング工場設備等の生菌数を調査しており、数値で保証された安全安心な食品白衣を、ユーザー様に届けるための一翼を担っています。

苦情・事故品 原因調査

白洋舍は、個人のお客さま向けのクリーニング事業と、法人のお客さま向けのレンタル事業(ユニフォーム、リネンサプライ)があり、多くのお客さまから様々なお申し出(ご要望や苦情など)があります。全ての事業の合計で、年間数百件におよぶ調査依頼があり、過去全ての調査データがデータベース化されています。例えば、着用者の取り扱いミスが苦情原因だった場合、どのようなアイテム・素材・部位で発生しやすいか、どのように着用・保管すると苦情現象が発生しにくいか、などが見えてきます。研究所では、厳密な社内調査に裏付けされた、膨大なデータを用い、クリーニングやユニフォームに関わる問題点や改善策を、高い精度でご説明・ご提案しています。

参考文献:

・三浦綾子・著/夕あり朝あり(新潮社・刊)

・五十嵐健治・著/恩寵の木漏れ日(同信新書・刊)

・白洋舍90年史

「ユニフォームの衛生管理を強化したい」「ユニフォームの管理に困っている」「従業員の手間を削減したい」どんなお悩みでも、お気軽にご連絡ください!また、無料資料ダウンロードもございますので、あわせてご利用ください。

.png)