米虫先生が解き明かす!食品工場ユニフォームの変遷と、その先に描く衛生管理

食品工場における衛生管理は、製品の安全性を守るうえで欠かせない要素です。

その中でも、作業者が日々身につけるユニフォームは、“着る衛生管理”とも言える重要な役割を担っています。

外部委託によるクリーニング、自社管理の課題、ユニフォームの歴史や変遷、そして現場での実際の対応まで──米虫先生に、ユニフォームを通して見える食品衛生の本質について、幅広く語っていただきました。

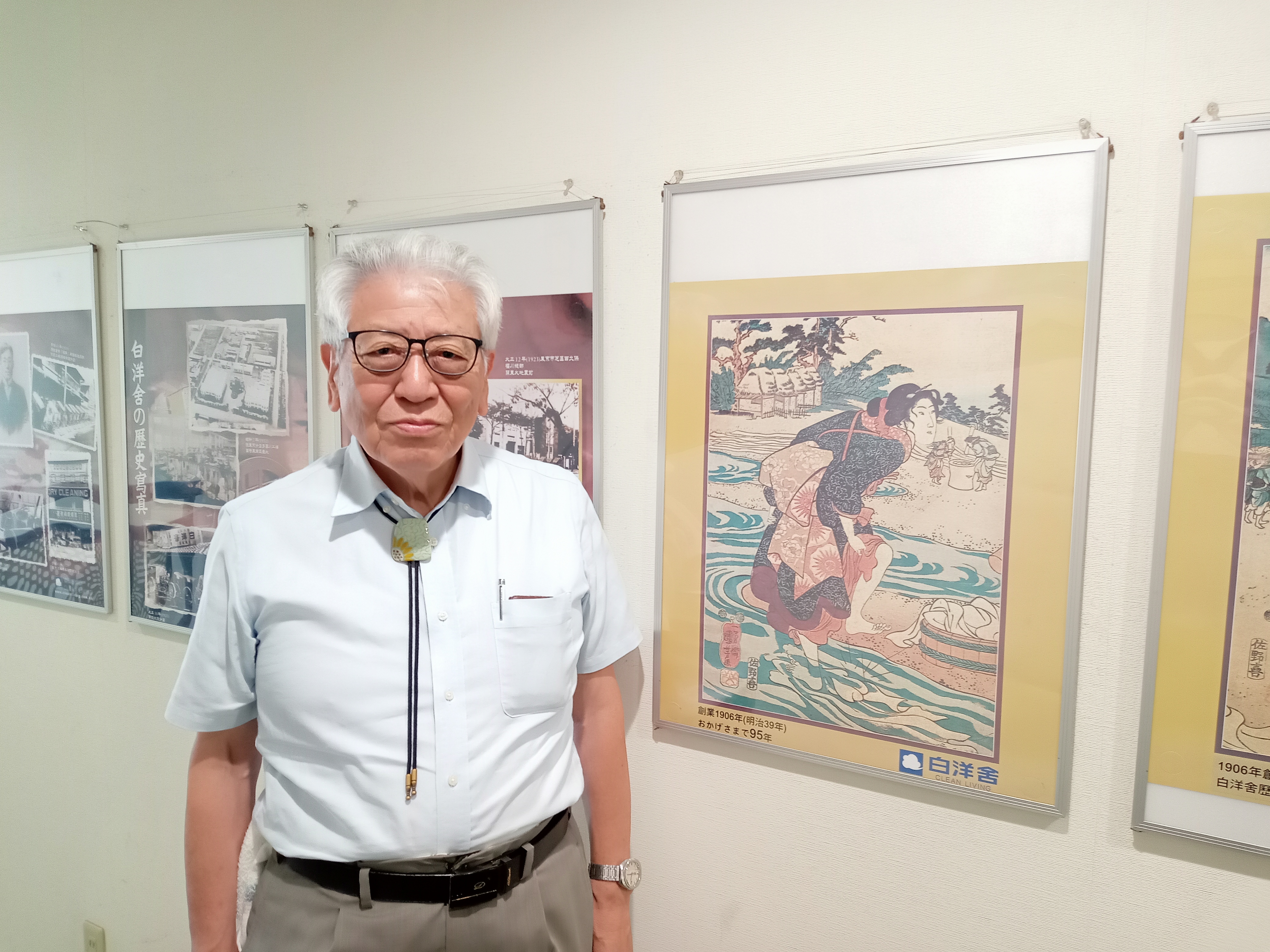

米虫節夫先生

食品衛生の第一人者として、長年にわたり業界の現場と制度の両面から衛生管理の向上に尽力されてきた米虫先生。

現在はNPO食品ネットワークの最高顧問として、全国の食品工場や関連企業に対して衛生指導や講演活動を行い、現場の声に耳を傾けながら、より実効性のある衛生体制の構築を支援されています。

経歴

工学博士(大阪大学)、大阪公立大学大学院 工学研究科 客員教授

元大阪大学薬学部助手、元 近畿大学農学部 教授、日本防菌防黴学会 名誉会長・元会長

NPO法人 食品安全ネットワーク 最高顧問・元会長

NPO法人 農楽マッチ勉強会 副理事長

NPO法人食品安全ネットワーク

1997年7月に設立し、2017年4月にNPO法人化した食品産業の衛生・安全に関する総合シンクタンク。

設立時からISO22000に先立ち、HACCPは、全社的品質管理・マネジメントシステムの一環として推進すべきことを訴え、2006年には、衛生管理の基本を体系化した「食品衛生7S」を提唱し、HACCPシステムの導入支援や教育・指導、現場向けの衛生コンサルティングを展開。

さらに、食品産業を軸に異業種間の交流を促進するネットワークづくりにも力を入れています。

https://fsn7s.org/

【独占】米虫先生に聞く!ユニフォームと衛生管理

Q.ユニフォームのクリーニングは外部委託と自社管理で、ユニフォームの衛生管理に違いはありますか?

ユニフォームのクリーニングを外部の専門業者に任せるか、自社で管理するかは、衛生管理のレベルに大きな違いを生みます。

専門業者に委託すると、ユニフォームは定期的に洗浄・殺菌された状態で届けられます。

これにより、作業着に付着しがちなホコリやペットの毛といった異物の持ち込みリスクが大幅に減ります。

結果として、従業員の衛生管理への意識も高まり、工場全体のクオリティ向上に繋がります。

一方、ユニフォームを自宅で洗濯する場合、家庭環境の様々な要因(ペットの毛、生活臭など)が作業着に付着する可能性があり、衛生管理の徹底が難しくなります。

Q.食品工場でユニフォームが使われ始めたのはいつ頃からですか?

食品工場で衛生を目的とした専用ユニフォームが普及したのは、1990年代以降です。

それ以前、高度経済成長期(1950年代後半~70年代前半)の食品工場では、作業服の上に白い上着を着るだけというのが一般的でした。

この頃の目的は、主に「白い上着を着ることで清潔に見せること」や「誰がどの部署の従業員か見分けること」でした。

Q. 食品工場での衛生管理の意識はどのように変化してきましたか?

食品工場の衛生管理に対する考え方は、時代とともに「見た目の清潔さ」から「目に見えない微生物レベルの清潔さ」へと進化してきました。

昔は、白い上着で見た目が清潔であれば衛生的だと考えられていました。

しかし、食中毒の原因となる細菌やウイルスは目に見えません。

そこで、2006年頃に「7S」(整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔)という考え方を発表し、眼に見えない微生物レベルの清潔に着目し、洗浄や殺菌といった衛生管理のプロセスがより重要視されるように努力してきました。

まだ、5Sという人もいますが、内容的には「微生物レベルの清潔を目的とする」と主張する5Sは、7Sと同じものと言えます。

Q. 食品工場におけるユニフォームの変遷についてお聞かせいただけますか?

ユニフォームの管理方法は、自宅での洗濯から、社内洗濯、そして外部の専門業者への委託へと段階的に進化してきました。

この変化は、衛生管理のレベルと意識を向上させてきました。当初は「体毛が出ない服を着ればよい」という程度の考え方でしたが、次第に「ヘアキャップを被った上から帽子を被る」といった、より厳格な管理方法が求められるようになっています。

これは、食品工場における異物混入対策が、徐々に重要視されてきた経過に対応しています。

Q. 米虫先生が最近ご覧になったり、お聞きになった興味深い取り組みはございますか?

最近では、ルンバのような自動掃除ロボットを導入して、工場内や更衣室の床に落ちた毛髪の回収・分析を行う企業が増えてきました。

回収した毛髪の数を単なる清掃結果としてだけでなく、品質管理の数値目標としてモニタリングすることで、より客観的で厳密な衛生管理が実現できます。

また、工場内に落下した毛髪が、歩行や機械の動作によって巻き上がるケースは十分に考えられますので、ロボット掃除機は床に落ちた毛髪を効率的に除去できる有効な手段と言えます。

Q.ユニフォームの衛生管理で、現場での対応が難しい点は何ですか?

一番難しいのは、目に見えない微生物による汚染を防ぐことです。

ユニフォームは、作業者が外部から工場内に汚れや菌を持ち込むのを防ぐ大切な役割を担っています。

しかし、家庭で洗濯すると、完全に菌を取り除くことが難しく、逆に外部からの汚染リスクを高めてしまう可能性があります。

そのため、専門業者にクリーニングを依頼し、衛生管理を徹底することが効果的です。

Q.食品製造で最も多い異物混入のクレームは何ですか?

食品工場での異物混入クレームで最も多いのは、毛髪の混入です。

これは、どんなに注意していても、人の体から自然と抜け落ちる毛髪を防ぐことがいかに難しいかを示しています。

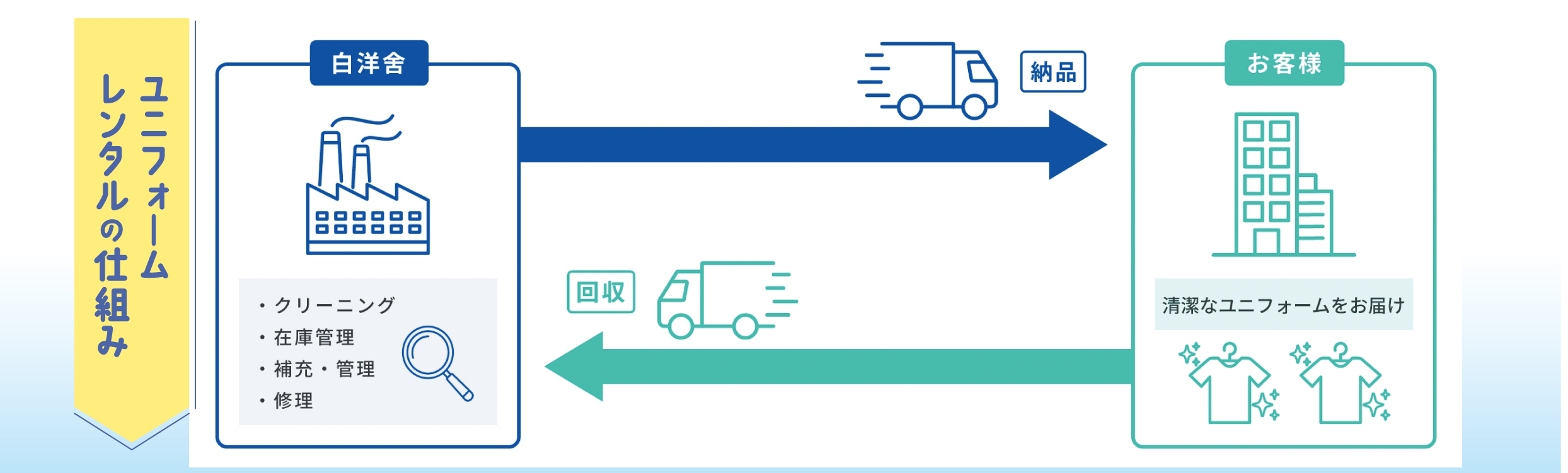

Q.ユニフォームレンタルの正しい使い方を教えてください。

ユニフォームのレンタルを導入する際は、交差汚染を防ぐためのルール作りが大切です。

例えば、着替える場所を、通勤時などの普段着を脱ぐ汚染エリアと清潔なユニフォームを着る清潔エリアで分けることが大変重要です。

また、ユニフォームを着たまま工場の外に出ないことや、ロッカーでの着替え方を工夫するなど、細かなルールを徹底することが重要です。

Q.ユニフォーム管理で一番大変なことは何ですか?

ユニフォーム管理で最も困難なのは、正確な個数管理です。

特に人の出入りが多い現場では、ユニフォームが誰のものかわからなくなったり、返却されなかったりといった問題が起きがちです。

従業員の名前とユニフォームを紐づけて管理する仕組み作りが、大きな課題となります。

Q.衛生管理のレベルはどのように考えるべきですか?

衛生管理には様々なレベルがあり、扱う食品の種類や用途によって求められるレベルが異なります。

例えば、加熱調理をしてから食べる食品と、そのまま食べる生食用食品では、求められる清潔さのレベルがまったく違います。

特に生食用の食品を扱う場合は、最高レベルの衛生管理が不可欠です。

Q. ユニフォームのレベル分けについてどう考えるか。

ユニフォームは、交差汚染(汚染物質が異なるエリアに移動すること)を防ぐため、作業場所の汚染リスクに応じてレベル分けして管理されます。

レベル分けされたユニフォームの役割

- レベル1(低リスクエリア向け)

事務所や休憩室など、製品に直接触れることのない場所で着用します。ここでは、チームの一体感を高めるとともに、最低限の清潔感を保つことが目的です。 - レベル2(中リスクエリア向け)

食品加工や包装工程など、クリーンな環境が求められる場所で着用します。

このレベルのユニフォームは、ホコリや体毛の飛散を防ぐため、ポケットをなくしたり、袖口を絞ったりするなど、より衛生的な構造します。 - レベル3(高リスクエリア向け)

クリーンルームのように、最も厳格な衛生管理が必要な場所で着用します。

全身を覆うツナギ型で、フードや手袋と一体化しているなど、外部からの汚染物質の持ち込みを最大限に防ぐとともに、ヒトからの汚染物質を清潔環境中に出さないような設計にします。

このようにユニフォームをレベル分けして使い分けることで、汚染物質が異なるエリアに拡散するのを効果的に防ぎ、製品や環境の安全を確保できます。

Q.ユニフォームのレンタル導入にはどのようなメリットがありますか?

ユニフォームのレンタルを導入すると、基本的な衛生管理が誰でもきちんと行えるようになります。

また、清潔で衛生的に管理されたユニフォームを着用することで、従業員自身の衛生意識を高める効果も期待できます。

これは、食品工場の品質管理を向上させる上で非常に重要なことです。

まとめ

今回は、食品工場におけるユニフォームの衛生管理について、米虫先生にじっくりとお話を伺いました。

ユニフォームは単なる作業着ではなく、食品衛生の根幹を支える“管理ツール”であることが、米虫先生のお話から改めて浮き彫りになりました。

衛生管理の意識が高まる中、ユニフォームの役割や運用方法にも、より実践的かつ柔軟な視点が求められています。

当社では、ユニフォームを起点とした衛生体制の進化を支えながら、食品業界の持続的な信頼構築に取り組んでまいります。

米虫先生、この度は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました!